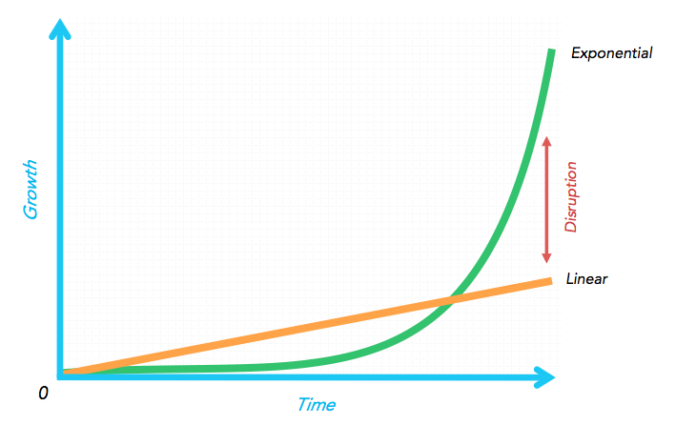

A economia digital tem transformado rápida e radicalmente as formas que as pessoas se relacionam, a maneira como os países comercializam e até mesmo os meios de produção das empresas. A 4ª Revolução Industrial tem como base a economia digital e já está em curso.

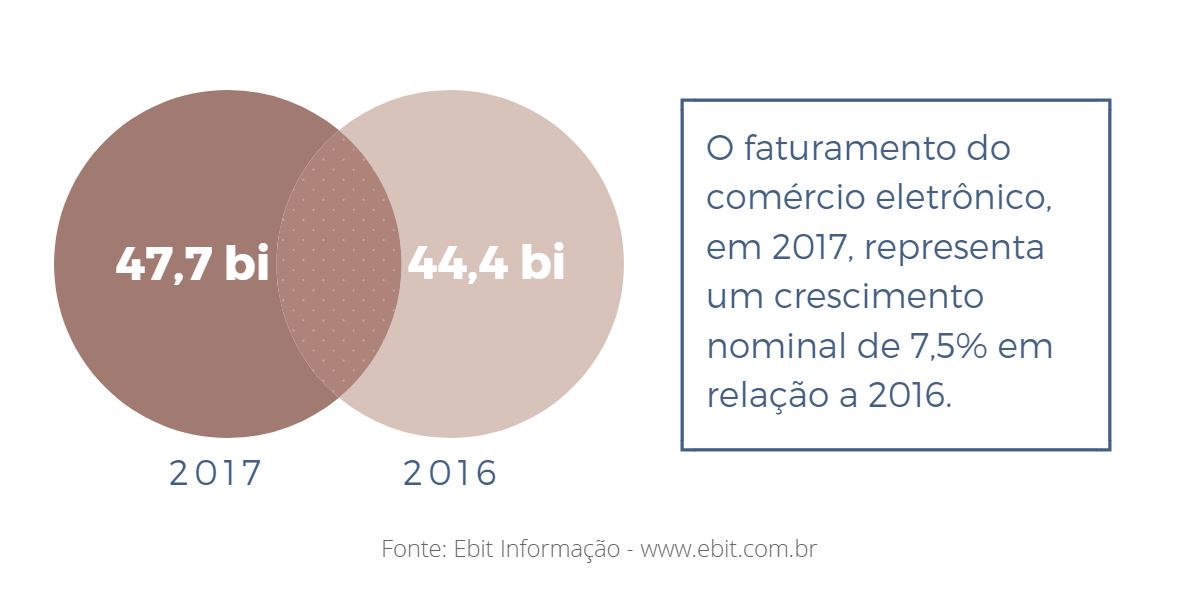

Apesar de constantes referências ao tema “Comércio Eletrônico” na Organização Mundial do Comércio (OMC), o tema está longe de ser novo na Organização. Diante das evidências de que o comércio eletrônico se expandia rapidamente e criava novas oportunidades para o comércio internacional, os ministros presentes à 2ª Conferência Ministerial, realizada em Genebra em 1998, adotaram a Declaração sobre o Comércio Eletrônico Global.

Tendo em vista que o assunto, à época, ainda se encontrava em estágio incipiente, foi estabelecido um programa de trabalho (WTO Work Programme on Electronic Commerce), com o objetivo de examinar os aspectos comerciais do tema. As discussões do programa de trabalho levaram a uma definição ampla de comércio eletrônico. A definição, adotada há 20 anos, se aproxima do que hoje se conhece como economia digital: produção, distribuição, marketing, venda ou entrega de bens ou serviços por meio eletrônico.

Ao longo dos 20 anos de discussão, o Grupo de Trabalho gerou poucos resultados significativos, sendo o mais relevante deles a moratória de não imposição de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas.

Desde meados de 2015, de certa forma impulsionados pela Declaração Ministerial de Nairóbi, os Membros se engajaram mais ativamente em discussões sobre o tema. A participação ativa das delegações gerou a Declaração Ministerial Conjunta de Comércio Eletrônico, em Buenos Aires, em que 70 Membros concordaram em iniciar trabalhos com vistas a alcançar possíveis futuras negociações em aspectos comerciais do comércio eletrônico.

Panorama do tema e principais players

A falta de avanços na formulação de regras para o tema na OMC, claro sintoma do impasse enfrentado na frente negociadora da Organização, abriu espaço para avanço do rule making na área por parte de Acordos Regionais de Comércio. De acordo com dados do RTA Database da OMC, pelo menos 79 acordos regionais contam com um capítulo dedicado a comércio eletrônico ou artigos dedicados ao tema.

Uma interessante característica dessa proliferação de provisões de comércio eletrônico em acordos regionais é a diferença de profundidade e abordagem do tema. Uma análise didática dessa “e-spaghetti bowl” de acordos regionais e dos interesses por parte dos dispositivos neles incluídos leva a uma separação em três modelos/players principais: Estados Unidos, União Europeia e China.

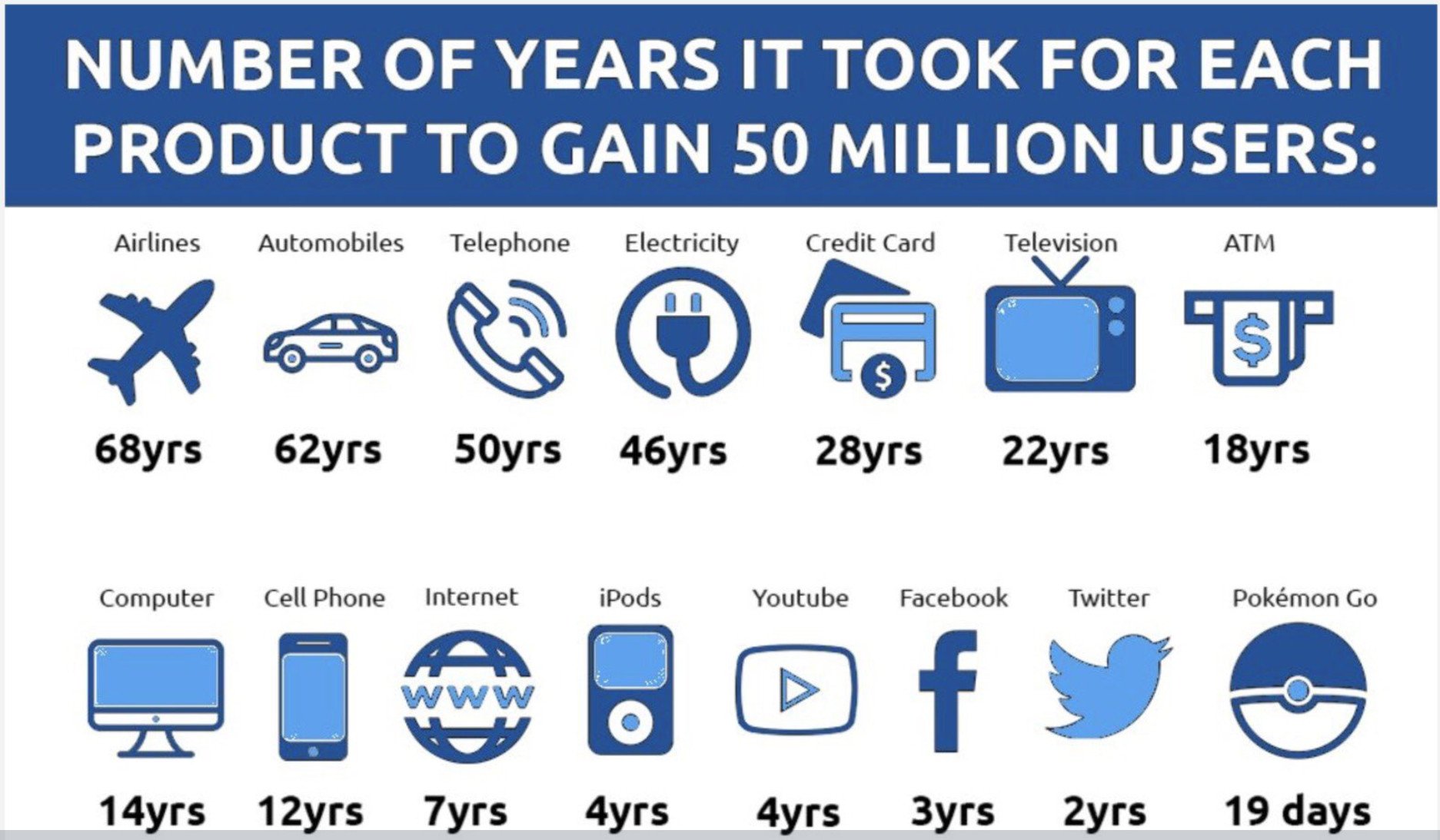

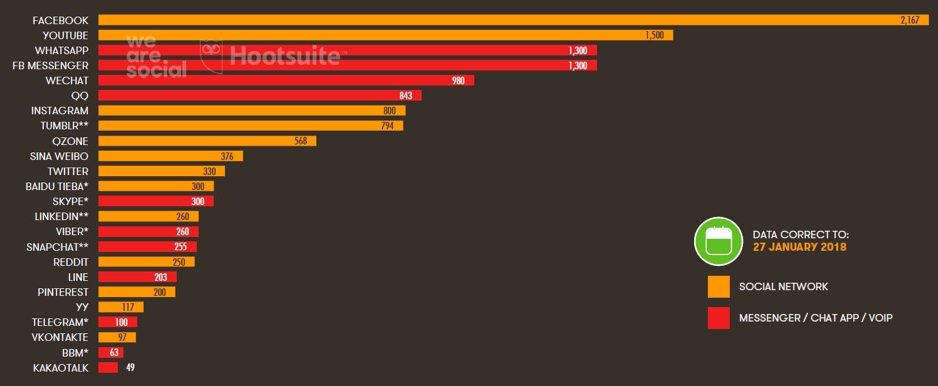

Os Estados Unidos, país pioneiro no mercado e detentor das principais gigantes da tecnologia (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, entre outras) têm o claro interesse de manter o mercado digital aberto, de maneira que suas empresas possam continuar usufruindo cada vez mais dos ganhos de escala característicos desse mercado, já que os custos marginais de clientes adicionais são praticamente zero. Esse interesse se reflete nos acordos regionais firmados pelo país (ou fortemente influenciados, no caso do CPTPP). Dessa maneira, o template de acordos regionais dos EUA conta com profundas regras de comércio digital, como livre fluxo de dados, proibição de exigências de localização de servidores, tratamento de código-fonte e não imposição de direitos aduaneiros em transmissões eletrônicas.

A União Europeia (UE), apesar de partilhar da posição dos EUA com relação ao princípio do livre mercado, tem se destacado na preocupação com a sua regulação doméstica. O bloco tem se dedicado à estratégia do Mercado Único Digital, que busca garantir acesso a atividades online para indivíduos e empresas sob condições de competição justa, ao mesmo tempo em que aborda questões como privacidade de dados, direitos de copyright, tributação de operações realizadas no ambiente digital, etc. Em 2018, uma série de medidas regulatórias no mercado digital europeu entrarão em vigor, entre elas a General Data Protection Regulation, que aborda questões como ampliação do escopo de jurisdição na esfera online, penalidades para plataformas online que não cumpram as regras, disciplinas para portabilidade de dados visando questões concorrenciais, etc. Essa posição é refletida nos acordos firmados pelo bloco que, comparados ao template americano, são muito mais leves com relação a regras ao mercado digital. De uma maneira resumida, os acordos firmados pela UE basicamente consagram a não imposição de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas e, no restante do capítulo, colocam mais ênfase no diálogo regulatório entre as partes (como o CETA, por exemplo).

A China, por sua vez, tem defendido soberania sobre o seu cyber espaço e se protegido da abertura do mercado digital por trás da Grande Muralha Digital (The Great Firewall of China). Dessa maneira, e aproveitando-se do enorme mercado doméstico à sua disposição, a China consagrou criar um universo digital paralelo, com empresas chinesas operando no mesmo espaço das conhecidas empresas ocidentais, como AliBaba, Baidu e Tencent (WeChat). A Lei de Segurança Cibernética chinesa, em vigor desde junho de 2017, contém 79 artigos que contêm três posições centrais[1]: (i) dados físicos obrigatoriamente armazenados na China continental; (ii) inspeções obrigatórias de segurança em equipamentos antes de sua instalação; e (iii) regulações de retenção de dados e assistência de law enforcement obrigatória. Apesar de o país ter firmado alguns acordos regionais com disciplinas de comércio eletrônico, tome-se o Acordo entre China e Austrália como exemplo, as obrigações neles contidas não vão muito além das já previstas no âmbito da OMC, o que reflete a estratégia do país.

Desdobramentos recentes na OMC

Após a assinatura da Declaração Ministerial conjunta, as discussões do tema na OMC têm prosperado. Em 2018 já foram realizadas duas reuniões específicas para o tema e já há previsão de outras três nos próximos meses (maio, junho e julho). Ademais, 9 documentos já foram circulados contendo propostas para o futuro das discussões na Organização de autoria dos seguintes países: Argentina, Colômbia, e Costa Rica; Nova Zelândia; Brasil; Japão; Estados Unidos; Singapura; Japão; Rússia; e Taipé Chinês.

As propostas têm conteúdo e mostram apetite dos países. Em especial, a proposta americana é robusta e demonstra engajamento do país para discussão do tema. Levando em consideração as recentes posições do país com demais temas no sistema multilateral, esse posicionamento sugere prestígio do tema.

Contudo, o vale existente entre as posições dos principais players da economia digital, aliado à questão do desenvolvimento e do hiato digital, sugere que não há um caminho óbvio e único a percorrer. De todo modo, é válida a premissa de que, quanto antes os países encararem a discussão, menores serão os custos econômicos envolvidos.

O fato é que a revolução digital já está em curso e não pausará à espera de consenso entre os Membros da OMC. Ademais, a negociação de um acordo ambicioso em comércio eletrônico e economia digital mostraria que a Organização é capaz de se modernizar e apresentar uma resposta aos novos desafios da economia e comércio mundial.

A proposta brasileira traz uma boa abordagem para superar o impasse que pode ser estabelecido diante de posições tão divergentes. Além de buscar organizar todos os temas que merecem ser discutidos na Organização, a proposta apresenta uma divisão do tema em blocos, facilitando a compreensão da vasta gama de assuntos e permitindo flexibilidade na adoção de regras. Dessa forma, os Membros poderiam aceitar compromissos de uma maneira taylor-made: países de menor desenvolvimento relativo, por exemplo, podem participar de todas as discussões, mas optar por adotar apenas compromissos leves de comércio eletrônico, enquanto países que assim desejem podem estabelecer e aderir compromissos profundos relacionados à economia digital.

Dificuldades existem, mas o fato é que os Membros da OMC dispõem de oportunidade, motivo e engajamento para o lançamento de negociações oficiais de comércio eletrônico. Resta saber se haverá consenso para seguir adiante. Ao que tudo indica, saberemos em breve os próximos passos dessas discussões.

[1] “Começaram as guerras no comércio digital: delineando os campos de batalha regulatória”. Dan Ciuriak, Maria Ptashkina. Pontes, volume 14, número 1 – Março 2018.

Comentários