O tema de e-commerce começou a ser discutido na OMC em

1998, a partir do estabelecimento de um Plano de Trabalho que consideraria o

chamado “aspectos relacionados ao comércio no comércio eletrônico” (trade related aspects of electronic trade)

ali definido como a produção, distribuição, marketing, venda ou entrega de bens

e serviços por meios eletrônicos. A definição do escopo do trabalho parece uma

redundância, mas foi a forma encontrada para se focar no tema de comércio em si,

e não nos demais aspectos relacionados ao componente “eletrônico” do termo – e

incorrer no risco de entrar no escopo de atuação de outras organizações, como a

União Internacional de Telecomunicações (UIT). Um histórico sobre o tratamento

do tema na OMC pode ser encontrado em Hees

(2016) e Matos (2018).

Com exceção da moratória sobre transmissão eletrônica, e sua renovação a cada dois anos nas Reuniões Ministeriais da OMC, pouco progresso decorreu do Plano de Trabalho de 1998. Após 2016, todavia, houve intensificação nas discussões, com a circulação de propostas de trabalho, sugestão de temas que futuro acordo deveria contemplar. Essas discussões culminaram na decisão, tomada em janeiro de 2019, de se iniciar as negociações com o objetivo de desenhar regras globais em comercio eletrônico. Representantes de 76 membros da OMC – União Europeia e 48 outros países, incluindo a China, assinaram assim a Declaração Conjunta em Comércio Eletrônico, o documento plurilateral que lançou as negociações e que atesta o objetivo de chegar, de modo pragmático, transparente e aberto ao posicionamento de qualquer país, a um conjunto ambicioso de disciplinas em comércio eletrônico, que se coadune com as disciplinas já existentes na OMC e que leve em consideração a perspectiva do desenvolvimento, tal como os últimos acordos firmados no âmbito da Organização. Embora a iniciativa seja plurilateral, existe um claro objetivo de torná-la multilateral.

O pano de fundo das discussões

O lançamento das negociações plurilaterais insere-se em

um contexto maior, de tentativa de manter a OMC como o lócus das discussões

sobre novas regras internacionais. Por mais que a iniciativa sobre comércio

eletrônico na organização seja bem-vinda, e que regras sobre os aspectos

comerciais da economia digital sejam mais que desejáveis, há aqui também uma

“luta” da OMC em demonstrar seu valor, papel e preponderância nos temas novos e

urgentes do comércio. Num momento de tanto questionamento quanto ao papel da

instituição – vide as discussões sobre reforma da OMC, do sistema de solução de

controvérsias, entre tantas outras – um acordo que demonstre que os países

ainda acreditam que este fórum tem sua validade na consolidação de regras

multilaterais poderia contribuir para repaginar seu papel e demonstrar que a

estrutura construída ainda consegue cumprir sua função.

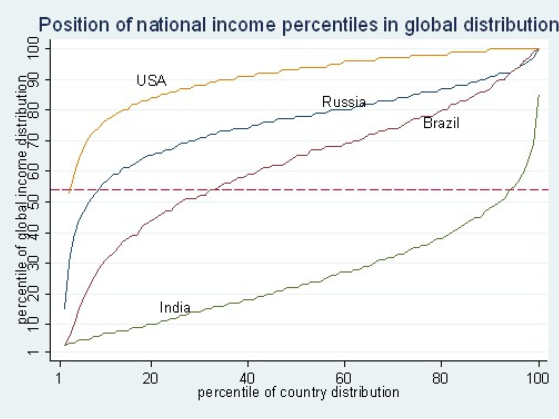

Apesar de os 76 signatários representarem 90% do

comércio global, esse grupo continua sendo minoria no total de membros da OMC.

Para países que pressionam a instituição por avanço em questões pendentes, como

subsídios à agricultura por países desenvolvidos, entrar nesse acordo seria

abrir mão de toda uma agenda que ainda está pendente de resolução. O que se

questiona, todavia, é se de fato ainda há como enfrentar essa “agenda perdida”

do comércio, encabeçada por países como a Índia. A opinião que prevalece é a negativa.

Como todo acordo plurilateral firmado no âmbito da

OMC, o grande benefício é “manter a roda dos acordos plurilaterais rodando”, em

particular sobre temas novos, como foi o caso do Acordo sobre Tecnologia da

Informação (ITA, da sigla em inglês), firmado em 1996 e expandido em 2015. A

desvantagem da abordagem, por outro lado, é a perda de legitimidade desse tipo

de acordo, em razão da baixa representatividade em termos de membros, em

particular, dos menos desenvolvidos. Além disso, uma vez que o acordo é

assinado, pode haver um comportamento de carona dos não signatários, que

usufruirão dos benefícios desse tipo de acordo (como importação de equipamento

de TI a alíquotas menores de importo de importação, no caso do ITA), sem ter

que se comprometer com mudanças tarifárias ou regulatórias. Ou seja, é possível

participar dos ganhos do acordo sem incorrer nos seus (supostos) custos.

O Brasil nas negociações em comércio eletrônico na OMC

Em conjunto, os documentos brasileiros[1]

apresentados na OMC no âmbito das negociações em e-commerce demonstram os

principais pontos que devem estar presentes em um futuro acordo, e destacam-se

por uma abordagem competente e firme, numa tentativa bem estruturada de liderar

o movimento de formação de posições. Trazem consensos para a discussão sem

deixar de apresentar posições e de trazer à tona temas espinhosos, mas caros

aos países em desenvolvimento, como concorrência, direito do autor e

tributação.

O Brasil demonstra certo alinhamento à posição de

países mais avançados ao utilizar o termo “comércio digital”, algo defendido

amplamente pelos Estados Unidos e pelo Canadá, os quais buscam, dessa forma, um

acordo que contemplem bens, serviços ou qualquer outro produto que circule por

meios digitais. Utilizar o termo “comercio digital” pode ser uma estratégia

negociadora de trazer o peso de países relevantes junto da posição brasileira.

Todavia, na hora de definir o conceito de comércio digital, o faz de forma

ampla e avança pouco em relação ao conceito de comércio eletrônico utilizado

pela OMC desde 1998. Ou seja, traz para si países defensores desta guinada nas

tratativas, como Estados Unidos e Canadá, mas não aponta uma definição que

possa de fato deixar países em desenvolvimento mais confortáveis em tratar do

assunto de comércio eletrônico em um acordo.

O documento produzido pelo Brasil é firme em endereçar

pontos delicados. Por exemplo, deixa claro e explícito o direito a regular (right to regulate), isto é,a abertura para a introdução de novos

regulamentos, e um espaço para consecução de de políticas públicas. O right to regulate já foi muito criticado

como uma carta branca para utilização de políticas que sejam contrárias ao que

se busca estabelecer em um acordo de comércio.

O Brasil também avança ao pautar concretamente o tema

da tributação, e coloca que os países devem ter o direito de recolher tributos

de plataformas ou demais fornecedores sobre a renda ou lucro gerado em seu

território. Ao mesmo tempo, deixa em aberto a decisão pela moratória permanente

em transmissão eletrônica, que fica atrelada a resolução sobre como tributar

internamente o comércio digital. Essa posição diverge daquela adotada

atualmente pelo Brasil em acordos bilaterais, nos quais tende a ser mais aberto

a aceitar a moratória sobre transmissões eletrônicas. O Brasil tem assumido na

OMC uma posição ativa, tanto na articulação de consensos como na proposição de

temas sensíveis, que precisam ser enfrentados. As negociações bilaterais, como

esperado, possuem dinâmica distinta – onde se costuma preponderar as questões

tarifarias – tornando a posição em comércio eletrônico mais reativa e menos

propositiva.

Destacam-se também a abordagem brasileira sobre o tema

de copyright e a menção ao direito

que o autor tem de obter informação sobre seu trabalho. Essa informação é

amplamente detida pelas plataformas digitais, gerando uma assimetria de

informação e um baixo poder dos autores para negociar melhores remunerações.

Essa menção ressoa movimentos anteriores do Brasil, tanto no Conselho de TRIPS[2] da

OMC em 2016 como na própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual

(OMPI), sobre os desafios do copyright

no ambiente digital. O que se busca, mais do que a criação de regras, parece

ser a abertura de um espaço mais informal para discussão dessas questões.

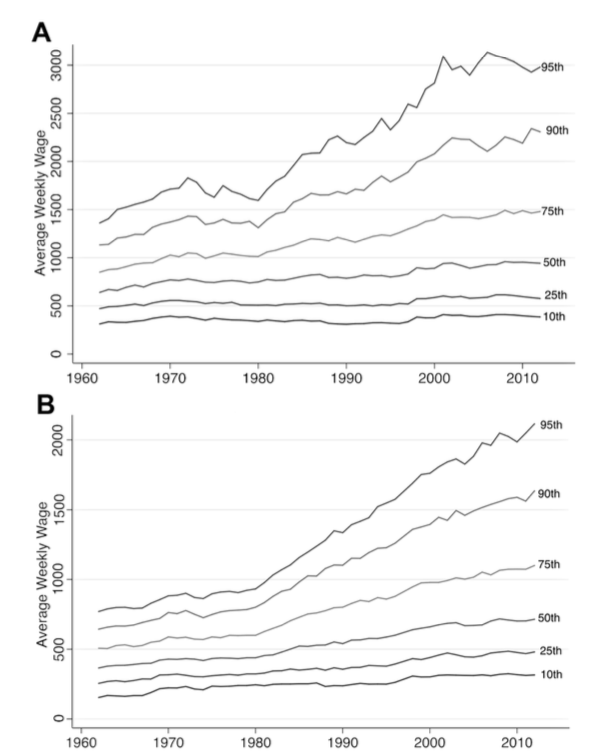

O Brasil também busca enfrentar o tema da concorrência

no ambiente digital, já debatido pelo blog, colocando sobre os países a responsabilidade de evitar o abuso do

poder de mercado. Apesar do amplo benefício da economia de escala advinda da

participação em uma plataforma, e dos ganhos ao consumidor (seja ele indivíduo,

empresa ou governo) pelo acesso a serviços baratos ou gratuitos, há muitos

estudos evidenciando ações deletérias das plataformas sobre a concorrência

dentro e fora da plataforma. Restrição ao acesso da plataformas por

fornecedores de outros países[3],

falta de transparência quanto a publicidade e escolha de quais produtos serão

apresentados primeiramente são algumas dessas ações, e decorre da clara

vantagem que as plataformas possuem (advindas do efeito-rede e efeito-plataforma). Levanta-se, ademais, a dificuldade de entrada e de permanência de empresas e

startups em nichos digitais, uma vez que plataformas grandes

se movem na direção desses novos mercados e nele adentram com grande vantagem

ao levarem rapidamente seus usuários para esses novos serviços. Aponta-se

também os efeitos negativos das grandes plataformas sobre a inovação. Esses efeitos negativos sobre a capacidade das firmas de

inovar poderia, ao menos em teoria, ser superiores os

benefícios advindos dos baixos preços a consumidores, ensejando intervenção e

regulação governamental.

Como os demais países estão se posicionando

A posição da União Europeia nas negociações em

comércio eletrônico reflete bastante aquela já adotada em seus acordos

bilaterais recentemente assinados ou em negociação. Em resumo, o país mostra

que seu principal interesse é garantir que os princípios não discriminatórios

que balizam os demais acordos no âmbito da OMC sejam aplicados também ao

comércio digital. Como já possui um aquis

regulatório bastante consolidado em diversas questões, como assinaturas e

contratos eletrônicos, não discriminação entre bens e serviços transacionados fisicamente

ou online, sua posição em negociações de e-commerce busca refletir esse status

regulatório no ambiente multilateral bem como avançar em acesso a mercados. Países

que possuem regulação já madura conseguem assim uma estratégia inside-out para regulações em comércio

eletrônico. Já países no lado oposto – com poucos marcos regulatórios e políticas

voltadas ao e-commerce – terão uma repercussão outside-in, ao menos que consigam firmar posição em questões macro que

possibilitem a adoção de regulações e politicas no futuro.

Em relação ao fluxo de dados, a abordagem reflete novamente

a maturidade da regulação doméstica em comércio-eletrônico. Aqui, fala-se que

os países devem garantir o fluxo de dados para facilitar o comércio na era digital, uma abordagem bem mais

conservadora que a americana, que advoga pela liberdade total nos fluxos de

dados (salvaguardando os casos de segurança e demais exceções). Como já

esperado, a União Europeia advoga que a proteção de dados pessoais e a

privacidade são direitos fundamentais, e que os países podem adotar todas as

salvaguardas que se fizerem necessárias para proteção desse direito, incluindo

regras sobre a transferência de dados pessoais. Isso significa, em termos

práticos, que a União Europeia não quer de forma alguma trazer esse tema para

um acordo comercial, abordagem essa já consolidada nas negociais bilaterais do

bloco. Nas palavras da Comissão Europeia: “a privacidade

não é uma commodity, para ser negociada (em acordos)”, no âmbito das

negociações com o Japão.

A União Europeia já mostrou que deseja utilizar as

negociações em comércio eletrônico para revisar as disciplinas em serviços de

telecomunicações, algo questionável tendo em vista que isso pode ensejar

demandas similares em outras disciplinas de serviços, fazendo com que a

negociação perca o foco – e mine a adesão de novos membros. Além disso, advoga

que todos os países signatários de um futuro acordo em e-commerce também

assinem o Acordo para Tecnologia da Informação (ITA), que reduz alíquotas de

importação para centenas de produtos de informática, eletrônicos, e de

telecomunicação. Ainda que se tratem de acordos de certa forma relacionados, já

que o ITA facilita o acesso a mercados de produtos eletrônicos e de

infraestrutura para conectividade, essa estratégia pode ser vista como

extremamente impositiva.

A China decidiu participar do lançamento das

negociações em Davos, surpreendendo muitos, tendo em vista a hesitação do país

nas rodadas de negociação informal que aconteceram na OMC nos anos anteriores. O

documento produzido pelo país em abril desse ano para subsidiar as discussões

revela de forma contundente os objetivos do país nessa negociação.

Mais importante, o documento enfatizou que, mesmo

sabendo que se trata de uma negociação ambiciosa, ela deve considerar de forma

plena o direito a regular dos membros e objetivos legítimos de políticas

públicas, tais como soberania da internet, segurança dos dados e proteção à

privacidade. De acordo com o país, os membros devem respeitar as políticas

promovidas pelos países para o desenvolvimento do comércio eletrônico, e o

direito legítimo de adotar medidas regulatórias para atingir seus objetivos de

política pública. O recado é bem claro: não haverá retrocesso quanto às

políticas e regulamentos que o país colocou em vigor para desenvolvimento de

sua rede de comércio eletrônico doméstica e global.

O documento também segue na direção oposta à posição

americana (que discutiremos em maior profundidade em um próximo post) ao buscar

que as discussões se restrinjam ao comércio internacional de bens habilitados

pela internet, e em serviços complementares a essas transações, como os de

pagamento e logística, enquanto o documento americano está focado em regulações

que permitam o livre fluxo de dados e a liberdade em transações envolvendo o

comércio de serviços. Não por outro

motivo, as principais propostas chinesas referem-se à facilitação do comércio

eletrônico de bens, comércio sem papel, e assinaturas eletrônicas e ao papel da

infraestrutura para a promoção do comércio de bens. O documento vai além, e

advoga que discussões sobre regras em temas regulatórios mais complexos devem

ficar de fora das negociações. Para a China, qualquer disciplina sobre fluxo de

dados tem como pré-condição a discussão sobre segurança nacional. Ou seja, por

parte da China, poucas concessões serão feitas dentro daquela que é a área de

maior interesse dos Estados Unidos na negociação: a liberdade do fluxo de

dados.

A China traz para as negociações o conceito de

“soberania cibernética”, o qual foca no controle da informação e do conteúdo

provido pela internet (Schia

e Gjesvik, 2017), diferentemente do conceito mais conhecido de segurança

cibernética, que está ligado a proteção da infraestrutura e dos processos na

internet. Como colocado por Lindsay, Cheung & Reveron (2015), o objetivo é retirar qualquer influência indesejada

do “espaço informacional” do país, e tentar trazer a governança da internet

para os estados. Trata-se mais de um objetivo político de controlar as

informações às quais os cidadãos tem acesso do que um interesse puramente

mercadológico.

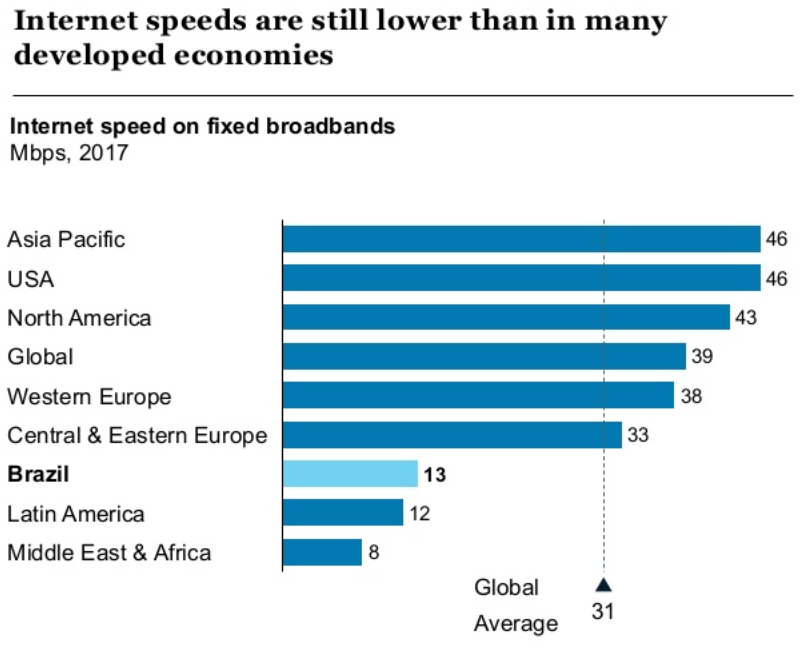

É preciso também atentar para o movimento

anti-negociação existente na OMC, que dificultará sobremaneira a

multilateralização do acordo e a entrada de players

importantes no comércio eletrônico, como é o caso da Índia e da Rússia. A Índia é o país com oposição mais contundente a um acordo em e-commerce na OMC, pois defendem que o

acordo retirará a capacidade dos países de tributarem empresas de tecnologia

digital, e, em consequência, as

plataformas, uma importante fonte de receita, tendo em vista que as formas

tradicionais de tributação (sobre bens ou lucro das empresas) vem decrescendo

ao longo dos anos. A preocupação é mais forte especialmente em áreas como

manufatura aditiva e impressão digital, tema pouquíssimo debatidos nos fóruns

de comércio. Além disso, o país opõe-se

fortemente a provisões que impeçam que um país adote requerimentos de

localização de dados. A postura do país no âmbito multilateral está em

concordância com o que tem sido feito no âmbito interno: o país já criou

diversos regulamentos que impactam diretamente a atuação de plataformas estrangeiras

no país, e está atualmente elaborando sua política nacional para e-commerce, a

qual regulará o uso de dados gerados por plataformas dentro da Índia e incluirá

previsão que permita o país tributar transmissões eletrônicas.

Além da Índia, diversos outros países têm adotado

regulações domésticas que impactam comércio digital e que têm sido classificadas como protecionistas. É o caso de restrições a movimentação de dados

impostos por Rússia, Arábia Saudita, Vietnã, China, Quênia, Nigéria e Turquia.

Apesar de a maioria desses países terem esse tipo de legislação apenas para

alguns setores (como serviços de pagamentos e financeiros), países como Estados

Unidos alegam que esse tipo de restrição prejudica uma série de serviços

digitais ofertados por suas empresas. Algumas das nações citadas acima estão

participando das discussões dedicadas a e-commerce na OMC, e parte delas provavelmente

acabará retrocedendo em algumas das regulações adotadas domesticamente.

Todavia, já se espera grande embate para inclusão de cláusulas e exceções que

preservem o espaço para regulação de novas tecnologias.

Conclusões

Como se pode observar, o tema de comércio eletrônico

ganhou relevância significativa na OMC, um reflexo tardio, já que o tema tem

sido abordado em acordos bilaterais e regionais de comércio há pelo menos dez

anos. Todavia, não é negligenciável o esforço feito por diversos membros em

prol de um acordo multilateral, o que evidencia que a OMC segue com capacidade

de se renovar e ser lócus relevante para discussão de temas modernos.

Os primeiros documentos circulados depois da

assinatura da Declaração Conjunta em 2019 revelam posições que já eram conhecidas,

e refletem parte do status quo das

negociações bilaterais e regionais em e-commerce. Todavia, países como o Brasil

tem conseguido expressar de forma consistente suas posições e pautar as discussões

em relação a alguns temas.

É possível, em certa medida, prever quais os possíveis

resultados em alguns temas, que já estão com debate mais avançado e que figuram

em acordos comerciais há mais tempo. É o caso das disciplinas em assinaturas e

contratos eletrônicos, facilitação do comércio, regulação anti-spam e direito

do consumidor. Todavia, muitos temas

novos estão surgindo. Resta, portanto, acompanhar como as posições se aglutinarão

em torno dos temas mais difíceis da agenda, como fluxo de dados, localização de

servidores, compartilhamento de códigos-fonte, algoritmos e softwares, concorrência,

entre outros.

[1] A presente análise foi feita com base nos dois últimos documentos circulados a pedido da delegação brasileira. O documento mais recente, circulado em 30/04/2019, ainda não está disponível para consulta. Todos os documentos citados nesse post bem como os demais produzidos pelos países podem ser encontrados no site da OMC.

[2] TRIPS é a sigla para Acordo sobre Aspectos dos Direitos de

Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio.

[3]

No caso da Amazon, por exemplo, sabe-se que apenas prestadores com residência

nos Estados Unidos e Índia podem vender produtos na plataforma.

Comentários