No post anterior apresentamos o contexto no qual emergiram as primeiras concessões federais para exploração da infraestrutura rodoviária na década de 1990.

Mostramos que o cenário de escassez de recursos que vinha sendo desenhado desde meados da década de 1970 foi definitivo para que se optasse pelas concessões. Tal opção pouco teve a ver com convicções ideológicas ou planejamento de longo prazo para aprimorar a infraestrutura rodoviária nacional. Esse cenário, em parte, justifica a realização das concessões da Primeira Etapa sem ainda existir uma agência reguladora responsável, a qual somente foi criada em 2001.

Falamos também da necessidade de o regulador aprimorar continuamente os contratos de concessão para melhorar a sua gestão, o que deveria redundar em um melhor serviço prestado para os usuários das rodovias.

Entre os mecanismos regulatórios adotados na Terceira Etapa de concessões, consta contratualmente o chamado Fator X. E é sobre ele que trataremos no presente post, entendendo como que esse mecanismo funciona, e qual o provável impacto da sua supressão no contrato da Rodovia de Integração Sul, projeto que será licitado em 01 de novembro de 2018.

Regulação Tarifária e Fator X

A tarifa consiste em uma contraprestação que os usuários praticam em face da utilização da infraestrutura pública disponibilizada pelo concessionário (GUIMARÃES, 2017). Assim, a tarifa se trata de preço arcado pelos usuários na esfera da relação jurídica contratual que trava com o concessionário, mas é também um preço regulado e controlado pelo poder concedente, em vista de sua ligação estreita com os valores intrínsecos ao serviço público. Além disso, também é elemento que integra a equação econômico-financeira do contrato de concessão, a qual pertence à esfera de relação entre concessionário e poder concedente.

De acordo com a Teoria da Regulação Econômica do Interesse Público (POSNER, 2004), uma vez que o mercado funciona de forma ineficiente, a intervenção do Estado se faz desejável, e até necessária. Ao se verificar a existência de uma falha de mercado – um monopólio natural no caso do serviço de exploração da infraestrutura rodoviária – a regulação de preços neste mercado visa a garantir que os usuários não sejam explorados indevidamente pelo concessionário e que a equidade no acesso ao serviço seja assegurada.

Considerando então que os monopólios não regulados tendem a produzir quantidades menores do serviço, e cobram preços maiores que aquele que maximizaria o bem-estar, o governo deve intervir de modo a simular um ambiente competitivo que, inclusive, incentive a realização de investimentos por parte do monopolista (PICOT, 2015).

Tirole e Laffont (1993) afirmam que o regulador deve apoiar-se exclusivamente nas informações contratuais detidas pelas firmas. As limitações informacionais, portanto, comprometem a eficiência da regulação. Esta é a chamada assimetria de informações entre regulador e regulado.

Portanto, os contratos de concessão devem incluir fortes incentivos, como o mecanismo do preço-teto (price cap) que não são indexados aos custos de produção das firmas, como um modo de vencer os problemas de assimetria de informação com os quais o regulador invariavelmente se depara (TIROLE, 2017). Dessa forma, o regulador autoriza uma tarifa máxima, e a firma pode escolher seus preços contanto que estejam abaixo do limite e cubram a totalidade dos seus custos.

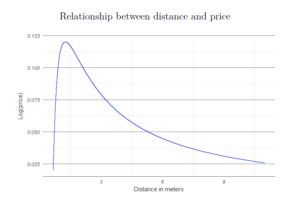

O modelo de preço-teto como forma de regulação com alto grau de incentivo pode envolver métodos de reajustamento limitado da tarifa a partir da conjugação de índices de produtividade (GUIMARÃES, Op. Cit.). Uma fórmula prestigiada na experiência britânica pela modalidade price cap é a RPI-X (Retail Price Index menos um fator de produtividade X) ou IPC-X (índices gerais de preços menos um fator de produtividade X). Ou seja, aplica-se à tarifação um reajustamento segundo um índice geral de preços, limitado à evolução do valor-resultado por um fator de produtividade, que lhe subtrai um percentual arbitrado pelo poder concedente regulador.

Agrell e Bogetoft (2013) afirmam que uma das áreas mais proeminentes para aplicação das técnicas de benchmarking é justamente na regulação de monopólios naturais, uma vez que tais técnicas podem informar se determinada regulação produz efeitos econômicos em usuários e firmas reguladas de modo equilibrado.

O benchmarking – comparação do desempenho relativo entre empresas – é uma técnica bastante utilizada por reguladores de diversos países, como Noruega, Áustria, Finlândia, Holanda e Alemanha na regulação dos mais diversos tipos de serviços associados à infraestrutura. O objetivo da técnica é extrair uma métrica de desempenho relativo entre as empresas do setor regulado, de modo que possam ser identificadas aquelas mais eficientes. A eficiência relativa é então convertida em Fator-X, o qual será aplicado na equação tarifária de cada empresa, de modo que aquelas menos eficientes tenham um Fator-X maior, o que resulta no decremento do índice de reajuste tarifário ao qual faria jus.

A ideia é que ao final do próximo ciclo regulatório, aquelas empresas menos eficientes tenham conseguido melhorar o seu desempenho de modo que, na próxima aplicação do Fator-X, possam figurar entre as mais eficientes, para então fazer jus a um maior índice de reajustamento tarifário.

Portanto, o mecanismo tende a equilibrar o ímpeto de maximização da receita pelas empresas reguladas (minimização do Fator-X), com a produção de melhores resultados para os usuários daquele serviço público.

Possíveis impactos da retirada do Fator-X dos contratos de concessão rodoviária

Como brevemente descrito, o Fator-X é apoiado não somente pela teoria econômica, mas também pela experiência internacional. Então, o que justifica a sua supressão do contrato de concessão da Rodovia de Integração Sul (RIS)?

Não detemos informações sobre as razões para a sua retirada, e não gostaríamos de realizar especulações acerca do assunto, pois aos usuários interessam tão somente os possíveis impactos da não existência de mecanismos de regulação por incentivos no contrato.

É importante deixar claro que até hoje, o único contrato de que se detém informações sobre a aplicação do Fator-X é o da BR-101/BA/ES. Nesse contrato, o Fator-X corresponde a uma tabela de aplicação de valores pré-definidos em nada parametrizados com as outras empresas do mercado. Deste modo, conforme os conceitos que expusemos, não se pode afirmar que o Fator-X assim estabelecido possa ser considerado efetivamente um mecanismo de incentivo.

Ao mesmo tempo, que se tenha conhecimento, não foi produzido qualquer normativo sobre o assunto pela ANTT, em que pese terem sido produzidos estudos com propostas para a regulamentação do Fator-X. Sabemos, por outro lado, que os contratos de concessão da Terceira Etapa estabelecem que até o quinto ano da concessão o Fator-X será 0 (zero), portanto, não teria como produzir efeitos nos contratos assinados em 2013.

Mas o fato de o Fator-X não produzir efeitos até o quinto ano da concessão não pode ser considerado justificativa plausível para a omissão regulatória da ANTT, especialmente em um cenário em que as concessões rodoviárias federais vêm sendo sistematicamente criticadas pelo TCU, como pode ser verificado na avaliação técnica do órgão de controle sobre a RIS (TCU, 2018):

52. O estudo da BR-101/290/386/448/RS mesclou premissas contratuais da 1ª, 2ª e 3ª etapas do Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe) . Apesar da esperada evolução regulatória em relação aos contratos anteriores, diversos dispositivos que contribuíram para os problemas enfrentados pelas concessões vigentes permanecem na minuta contratual em tela.

(…)

54. De forma geral, as fiscalizações empreendidas pelo TCU em concessões rodoviárias federais têm constatado significativos níveis de inadimplemento contratual. Apesar disso, as tarifas de pedágio continuam a sofrer aumentos anuais acima da inflação, e isso ocorre em razão da inclusão de relevantes investimentos nos contratos.

(…)

62. O cenário do setor retrata um modelo regulatório e regras contratuais que, apesar das variações ao longo das suas três etapas, incentivam a inexecução das obrigações pelas concessionárias. (…) (grifos nossos)

Notamos que o TCU, ao analisar o contrato de concessão da RIS, afirma que não é possível identificar a esperada evolução regulatória. Ademais, ele aponta que os mecanismos regulatórios existentes nos contratos vigentes, e em grande medida inseridos no contrato da RIS, tampouco são suficientes para garantir a execução das obrigações contratuais pelas concessionárias.

Desse modo, é evidente que a adoção de mecanismos que possam incentivar a melhora no desempenho das concessionárias reguladas pela ANTT é urgente. Não que o Fator-X fosse suficiente para solucionar todos os problemas de inexecução contratual apontados pelo TCU, mas já seria um primeiro passo importante.

Por outro lado, ao mesmo tempo que ANTT erra ao manter determinados mecanismos contratuais que já se demonstraram (no mínimo) ineficazes, suprimir um mecanismo de incentivo do contrato de concessão tampouco parece contribuir para a necessária melhora da regulação dos contratos de concessão de rodovias.

O fato é que não parece haver respaldo teórico e técnico na decisão tomada por aqueles à frente do leilão da RIS quanto à supressão do Fator-X. Sem a necessária evolução dos mecanismos de incentivo neste novo contrato de concessão, não é excesso de ceticismo duvidar que este novo contrato apresente melhores resultados que aqueles até então apresentados pelos contratos em andamento.

Aparentemente, a existência do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a adoção de outras medidas supostamente “modernizadoras da gestão” da área de infraestrutura, não foram suficientes para promover a melhora efetiva dos projetos de concessão rodoviária, sequer em relação aos ciclos anteriores, quanto mais em relação às melhores práticas internacionais. Isto resultou na persistência de dispositivos contratuais há muito conhecidos e questionados, ao lado da supressão de outros que poderiam promover melhora na regulação.

Como alguém disse certa vez: “A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes”.

Fontes:

AGRELL, P. J.; BOGETOFT, P. Benchmarking and regulation. Core Discussion Paper- Center for Operations Research and Econometrics, Université catholique de Louvain, CORE and Louvain School of Management, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium, p. 23, 2013.

GUIMARÃES, F. C. V. Concessão de serviço público. [s.l.] Editora Saraiva, 2017.

LAFFONT, J.-J.; TIROLE, J. A theory of incentives in procurement and regulation. [s.l.] MIT press, 1993.

PICOT, A. The Economics of Infrastructure Provisioning: The Changing Role of the State. [s.l.] MIT press, 2015.

POSNER, R. A. Teorias da regulação econômica. Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo: Editora, v. 34, p. 49–80, 2004.

TCU. Tribunal de Contas da União. ACÓRDÃO 1174/2018 – PLENÁRIO – Acompanhamento do processo de desestatização do lote rodoviário denominado Rodovia de Integração do Sul (RIS), que compreende trechos das rodovias BR-101/290/386/448/RS. Análise do primeiro estágio. Relator: Ministro Bruno Dantas. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1174%2520ANOACORDAO%253A2018/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false>. Acesso em: 24 out. 2018.

TIROLE, J. Economics for the common good. [s.l.] Princeton University Press, 2017.

Comentários