A igualdade de gênero é, sem dúvida, um tema que ganhou espaço no debate de comércio internacional. O empoderamento feminino foi objeto de Declaração Ministerial Conjunta na 11ª Conferência Ministerial da OMC realizada em 2017 na Argentina, além de ser o Objetivo #5 da Agenda para Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, negociada em 2015. Ademais, iniciativas relacionadas à importância da participação das mulheres no comércio ganham força, como o #SheTrades do International Trade Center e a rede de GenderChampions das Nações Unidas. Alguns países, como o Canadá, já tomaram a decisão de incluir a questão de maneira horizontal em todos os seus acordos de comércio. No Brasil, o tema também ganhou força e espaços para discussão, como no blog WomenInsideTrade, por exemplo.

O setor de serviços aparece de maneira recorrente nessas discussões como um setor Gender Champion. O argumento é de que, além de ser um setor chave para o desenvolvimento econômico, o setor de serviços é responsável por uma alta parcela do emprego feminino, de maneira que o seu desenvolvimento poderia ter um importante papel na redução da desigualdade de gênero, tanto no comércio internacional, quanto no emprego da força de trabalho doméstica.

De fato, estatísticas indicam alto nível de emprego feminino no setor de serviços, que corresponde a quase 50% do emprego feminino global total[1]. Em economias avançadas, a porcentagem de mulheres trabalhando no setor de serviços chega a 85%. Em países em desenvolvimento, apesar de a maior parte das mulheres estarem empregadas no setor agrícola, a parcela de mulheres que trabalha no setor de serviços aumentou 7,6% entre 1992 e 2012, e tem tendência crescente[2].

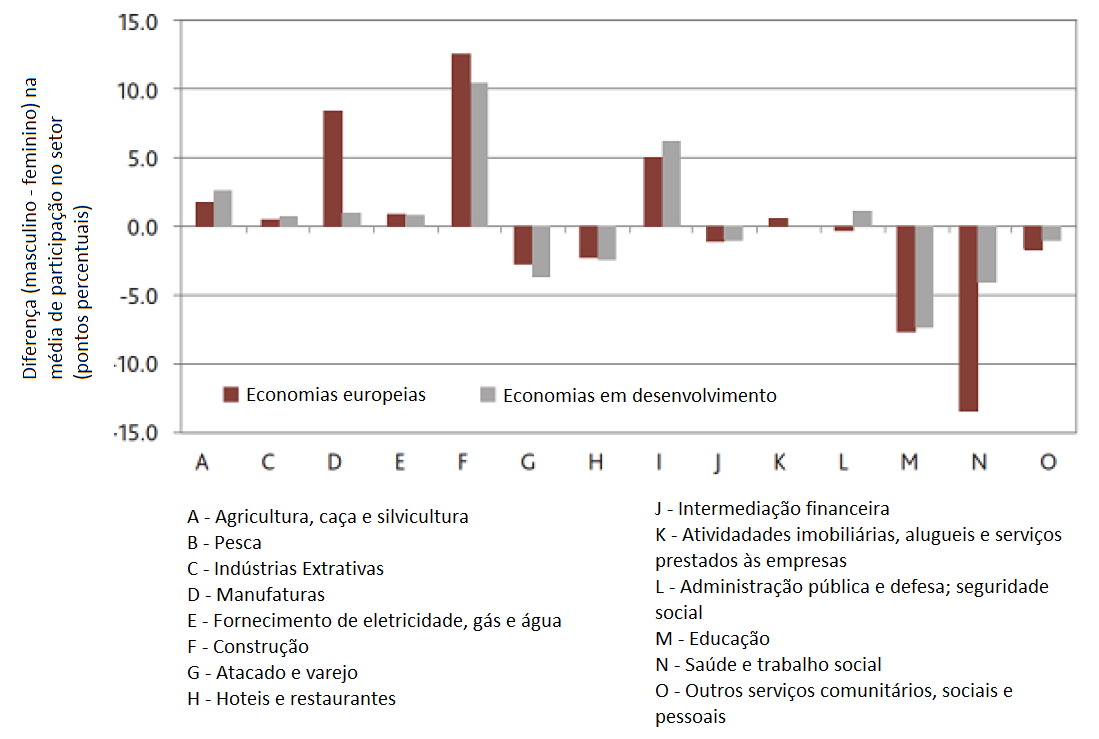

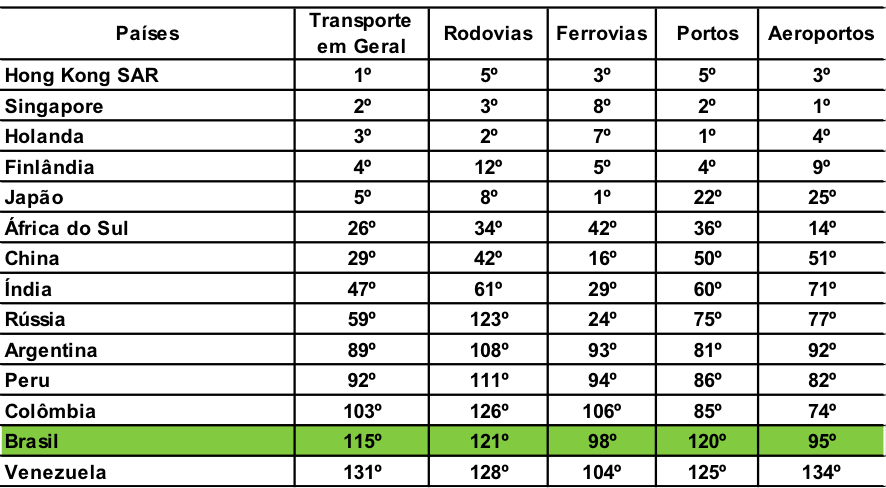

Contudo, um olhar mais detalhado sobre esses dados mostra que as mulheres parecem ter uma participação concentrada em determinados subsetores, quando comparadas com os homens. A Figura 1 mostra que os setores “predominantemente femininos” são atacado e varejo, hotéis e restaurantes, educação, saúde e trabalho social. Esses subsetores são, usualmente, caracterizados por pagamentos baixos e arranjos informais de trabalho. A força de trabalho masculina, por outro lado, está mais concentrada em serviços relacionados às atividades de manufatura, construção, agricultura e transportes e comunicações, subsetores usualmente responsáveis pela maior geração de valor agregado e, consequentemente, maiores salários.

Figura 1 – Diferenças na média das participações em subsetores, por sexo (Masculino – Feminino)

Últimos dados disponíveis: 2000

Fonte: The Gender Dimension of Services.

Dessa forma, apesar de o setor de serviços de fato empregar mais mulheres que o setor industrial, os dados sugerem que o setor tende a perpetuar a desigualdade de gênero, no sentido de que a força de trabalho feminina está empregada majoritariamente em subsetores de menores salários, menor geração de valor agregado e arranjos de trabalho informais, enquanto os subsetores de alta geração de valor agregado e salários maiores continuam com força de trabalho majoritariamente masculina.

A maneira correta de combater a desigualdade de gênero reside no combate aos motivos que levam as mulheres a atuarem, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, em trabalhos com menor remuneração e menor geração de valor agregado.

Tomemos como exemplo a chegada iminente da Revolução Industrial 4.0. Como se sabe, a Revolução Industrial 4.0 é marcada pela automação da indústria, processos influenciados por inteligência artificial, internet das coisas e intenso fluxo de dados. É, portanto, válido afirmar que carreiras promissoras para o futuro estão relacionadas a tecnologia da informação e comunicação, ciência da computação e engenharia. Um combate eficaz à redução da desigualdade de gênero seria proporcionar a igualdade de participação feminina e masculina desde a formação, para que o resultado se configure no momento de emprego da força de trabalho.

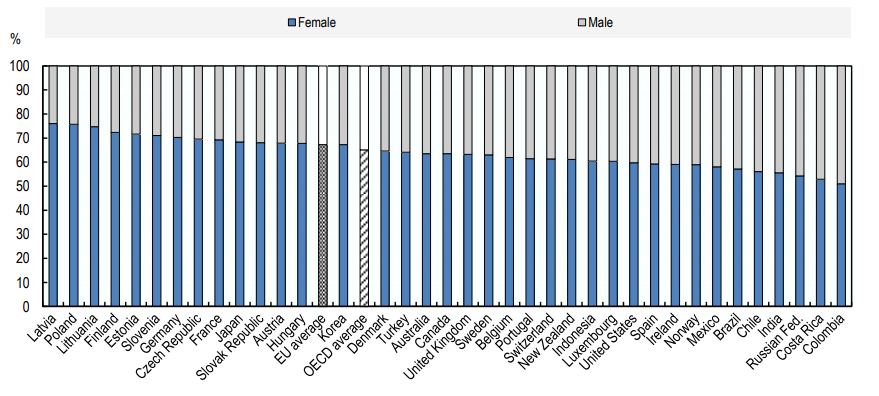

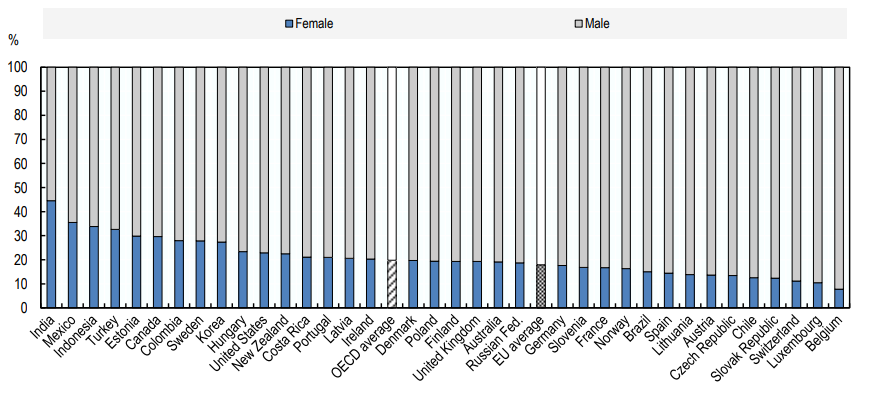

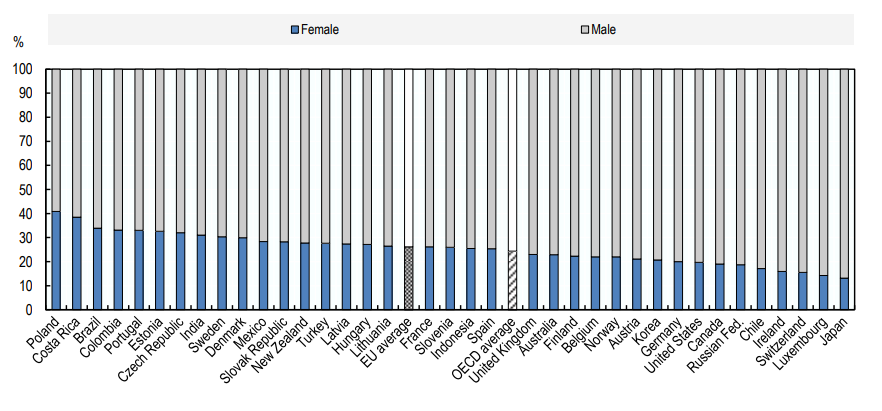

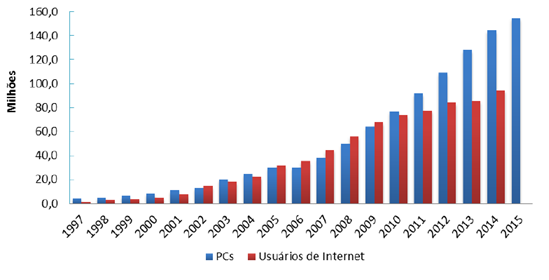

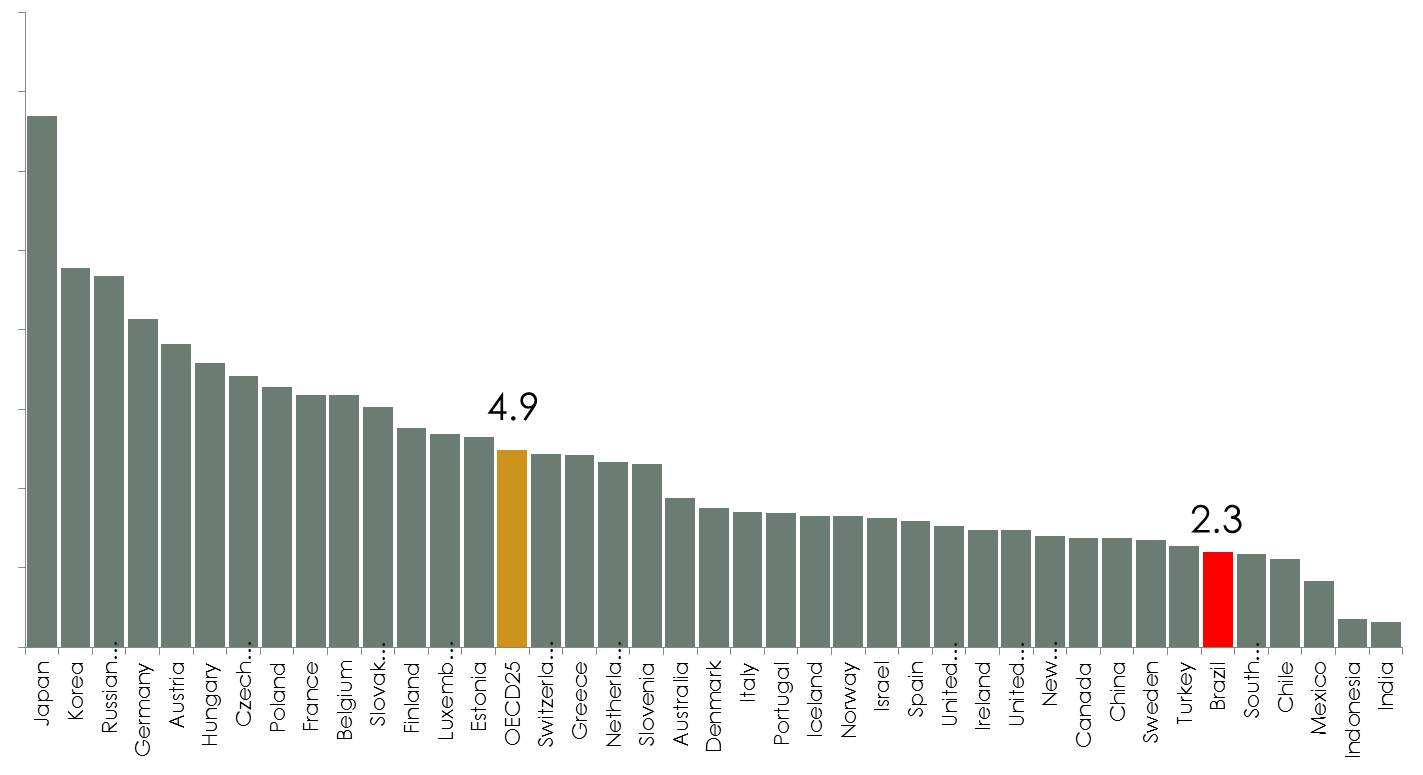

Infelizmente, estatísticas sugerem o contrário. As figuras 2, 3 e 4 apresentam dados de obtenção de diploma em carreiras de humanas e artes (2), tecnologia da informação e comunicação (3) e engenharia, manufatura e construção (4).

Os dados mostram que no Brasil e nos países da OCDE, mais de 80% dos diplomas na área de tecnologia da informação e comunicação são concedidos a homens. Na área de engenharia, manufatura e construção, o valor é similar, atingindo 70%. Os diplomas concedidos às mulheres se concentram, sobretudo, na área de humanas e artes, em que aproximadamente 70% dos diplomas nos países da OCDE, e 60% no Brasil, são concedidos a pessoas do sexo feminino.

Figura 2. Diplomas concedidos a homens e mulheres em carreiras de humanas e artes, 2015

Figura 3. Diplomas concedidos a homens e mulheres em carreiras de tecnologia da informação e comunicação, 2015

Figura 4. Diplomas concedidos a homens e mulheres em carreiras de engenharia, manufatura e construção, 2015

Fonte: OCDE

Iniciativas que trazem a questão da desigualdade de gênero para o centro do debate são importantes e merecem reconhecimento. É digno de destaque esse importante momento em que a igualdade de gênero tem a atenção dos países, de organismos internacionais e da mídia. É necessário, contudo, olhar a questão com uma lente ajustada para identificar os fatores que levam à desigualdade. Buscar incentivar setores, subsetores ou áreas do comércio que possuem maior participação feminina, sem o devido trabalho de avaliação, pode apenas perpetuar a desigualdade de gênero, sendo ineficaz ou tendo o efeito inverso do esperado.

[1] ILO. Global Employment Trends 2014. Geneva: International Labour Organization, 2014.

[2] ILO. Global Employment Trends for Women 2012. Geneva: International Labour Organization, 2012

Comentários